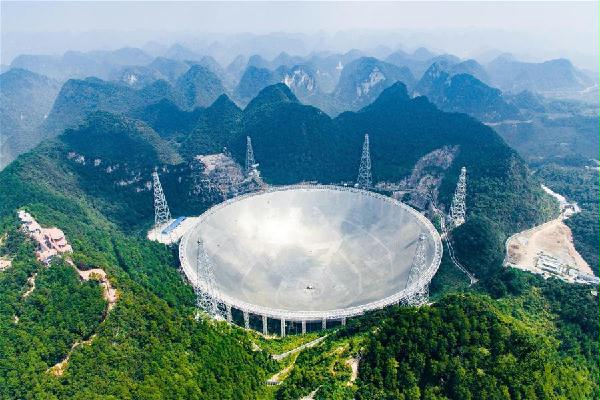

“天眼”始成 瞭望星辰

——安装公司国家天文台FAST工程建设纪实

■文/陈鑫 谭美玲

2016年9月25日必定要载入中国天文学界史册,世界上最大口径——500米口径球面射电望远镜FAST正式落成启用。我局总经理程贵堂作为参建方代表,受邀参加落成仪式。我局还被中科院国家天文台授予“特殊贡献奖”。

500米口径、4450块反射面单元、近9000根高强度钢索、2226个地锚、能接收到137亿光年以外的电磁信号,能与太阳系以外的行星通信……中国“智”造的“观天巨眼”将在未来10到20年领先世界。

2011年3月,FAST正式开工建设。作为FAST工程综合布线工程的承建者,5年来我局建设者攻坚克难,在“低头悬崖,抬头峭壁”的大窝凼,为“天眼”做出了突出贡献。

他们为“天眼”联结“血管”

“天眼”能根据观测方向,拉扯索网自由转动,能像人眼一样调整视线。遥远的太空对它来说将不存在死角。整个反射面内部分布了24个观测基墩,它们收集反射面的运动轨迹反馈到总控室再进行分析,总控室再发出信号,传输到馈源支撑塔,再控制卷扬机拉动钢索,从而调动馈源舱,反馈信息再传回总控室。这一系列复杂精密的传输任务都需要光缆传输完成。整个工程需要熔接不少于20000芯光缆。“整个光缆铺设足足有450公里,相当于十趟马拉松,”说起光缆布设,项目经理王培全记忆犹新,“这个任务并不容易。”“大窝凼”地势险峻,坡度都在70度以上,根本没有施工作业面。远远看去,密布的光纤网络如同一张蛛网,联通了“天眼”血管,为“天眼”运转提供了动力。

他们为“天眼”搭建“动脉”

“卡斯特”是“大窝凼”的地质特征。沿山炸开的单行道蜿蜒陡峭,车一过碎石就唰唰地往悬崖下落。碗口粗的电缆和数百斤的设备只能靠人力搬运,峭壁上的打孔、挖槽也必须用人力一寸一寸开挖。“刚开始爬上峭壁当然害怕了,但这比起桥架铺设来,这些都不算什么。”90后员工姚远,轻松地介绍着当时山地里密密麻麻的光纤“血管”,都要汇总到桥架“动脉”中,才能统一连接到总控室。可按照图纸要求,电缆要埋在地下,这就需要开挖沟槽。但现场地质情况太复杂,全是岩石根本挖不动!王培全硬是带着团队摸索着,把“动脉”从埋在地下改为架在空中。这一来,不仅增加布控线路的整体性,还节约成本近30万元。终于让FAST“脉络”畅通无阻,“神经”系统灵敏感应。

他们为“天眼”贯通“神经”

FAST由4450块面板拼接而成,而每块面板之间的拼接处下方都有一个地锚,共2226个地锚。每个地锚处都配置了一个促动器和终端隔离箱。当总控室把反射面将如何运动的轨迹信息发送给每个终端隔离箱后,它将发出使促动器工作的信号。这时每个促动器就可以按照要求促使上方的反射面运动,射电望远镜就可以“盯上”天体发出的信号了。因此,终端隔离箱的制作安装相当关键,不仅要给促动器提供电源,还要能准确无误地接收理解总控室指令。它们好比是“天眼”的“神经”,能让“天眼”敏感地捕捉来自太空的信号。这些敏感的“神经”正是二局打造的。建设者们化身“蜘蛛侠”,在峭壁上飞檐走壁,为大窝凼添上了一道靓丽的“中建蓝”。

他们为“天眼”排除干扰

FAST落成后,假如你能在月球上打电话,那这样的微弱信号“天眼”都能捕捉到。其电磁屏蔽的要求之高就可想而知了。FAST周边设立了电磁波宁静区,在方圆五公里之内将禁止使用手机等一切可能造成电磁干扰的活动。

外在干扰避免了,内部辐射怎么防?要知道,FAST工作时也会产生大量的电磁波辐射。“当然要想办法解决!我们给设备穿上了‘防护服’。”王培全指着半山腰上一个大房子说。这个“防护服”就是特制的壁厚超过8厘米屏蔽门和特殊钢板。为把这些看似笨重的“防护服”穿在FAST分布在半山腰上的6个中继室和箱式变电站中,建设团队创新地自制了巨型钢“滑梯”,才让它们“溜”着各就各位。终于满足了FAST严苛的屏蔽要求。

此刻的“天眼”已经“睁开”。承载着中国建设者的骄傲与自豪,FAST将以它世界第一的姿态,傲世苍穹,望穿星际。

|